Buchtipps

15 Jahre Buchtipp

Winfried Thiessen* Halten wir, dem Anlass entsprechend, kurz inne! Hier die nackten Jubiläumszahlen: 15 Jahre, das sind so in etwa 90 Buchbesprechungen oder exakt 2 Regalmeter 30 Buch über das Thema Sehbehinderung und Blindheit. So, das war´s mit Innehalten für heute. Und hier kommen bereits die nächsten Regalzentimeter Buch!

Jugendbuch: Wie ich dich sehe, von Eric Lindstrom

Du glaubst von dir, dass du eine schwere Jugend hast? Na, dann pass mal auf: Wenn jemandem die Fäkalien wirklich an den Fingern kleben, dann Parker Grant. Mit sieben Jahren erblindet sie durch einen Verkehrsunfall. Ihre angesäuselte Mutter hatte das Auto gegen einen Brückenpfeiler gesetzt, was sie selbst nicht überlebt.

Also: Parker blind, Mama tot! Aber das reicht noch nicht. Als Parker gerade einmal 16 Lenze zählt, stirbt ihr Vater an einem Tablettencocktail. Um damit besser leben zu können, redet Parker sich ein, dass es wohl eher unglückliche Umstände waren, sich ihr Vater nicht wirklich habe umbringen wollen und es sich wohl eher um eine versehentliche Überdosierung gehandelt haben muss. Da die Versicherung nicht zahlen will, weil sie in dieser Sache eine andere Meinung vertritt als Parker, zieht letztlich Tantchen mit ihrer gesamten Bagage ins elterliche Heim, damit das noch nicht abgezahlte Haus keine Beute von Finanzhaien wird.

Parker blind, Mama tot, Papa tot und die buckelige Verwandtschaft in der Hütte. Nichts ist nun mehr so, wie es einmal war. Paps, mit dem sie jeden Tag Selbstgespräche führt, fehlt ihr – ist ja auch nicht weiter verwunderlich.

Aber unserem Autor Eric Lindstrom reicht dieses Päckchen, das Parker zu tragen hat, immer noch nicht. Also: um mit ihrer Blindheit klar zu kommen, hat Parker ein ganzes Regelpaket für den Umgang mit ihr aufgestellt. Wer gegen die wichtigsten Regeln verstößt, wird von ihr aus dem Spiel genommen, für immer – und es gibt keine zweite Chance! Das prominenteste Opfer dieser Regelwut wurde ihr langjähriger und bester Freund, einer von der ganz lieben Sorte, einer, der mit Parker durch dick und dünn gegangen ist und alles für sie tun würde. Aber er hat, und das ist unverzeihlich, ihre Blindheit schamlos ausgenutzt – jedenfalls glaubt das Parker auch nach zwei Jahren immer noch – sie redet ja kein Wort mehr mit Menschen, die Regel Nr. 1 verletzt haben. So wurde aus dem besten Freund ihr größter Feind, ein absolutes Hassobjekt.

Gründe genug also für Parker, um einfach loszuheulen, aber das verbietet Parker sich. Für jeden Tag ohne Tränen gibt sie sich ein Sternchen. Tja, wir wissen ja, was mit unterdrückten Gefühlen passiert, sie bahnen sich immer ihren Weg, so wie Wasser. Um ihr psychisches Gleichgewicht trotz allem aufrecht erhalten zu können, geht sie heimlich Joggen, selbst ihre besten Freundinnen wissen davon nichts, bis ein Sportlehrer sie beim Laufen sieht und sie für das Schulleichtathletikteam gewinnen will. Und so nehmen das Schicksal und die Geschichte ihren Lauf.

Natürlich handelt es sich um ein Mädchenbuch, denn es geht unter anderem um Liebe, Gefühle, Erwachsenwerden, Freundschaft, Wahrnehmung und Verstehen – alles ziemlich wort- und kopflastig, was auf Kosten – sorry Jungs – billiger Action geht, so richtig aufs Maul wird da keinem gehauen. Was gibt man eigentlich den Boys so mit 14, 15, 16 zu lesen, damit sie nicht völlig stumpfsinnig durchs Leben tapsen?

Gute Jugendbücher wie dieses sind wie Schleppnetze. Sie schleifen über den Grund des Lebens, wühlen auf und holen alles Mögliche nach oben, damit man es in Ruhe und bei Lichte von allen Seiten betrachten kann, man merkt Lindstrom den pädagogischen Background an. In den Roman packt er vieles hinein, was man jungen Menschen gerne mit auf den Lebensweg geben möchte – und gerade deshalb ist alles letztlich irgendwie total unrealistisch – aber so schööön zu lesen.

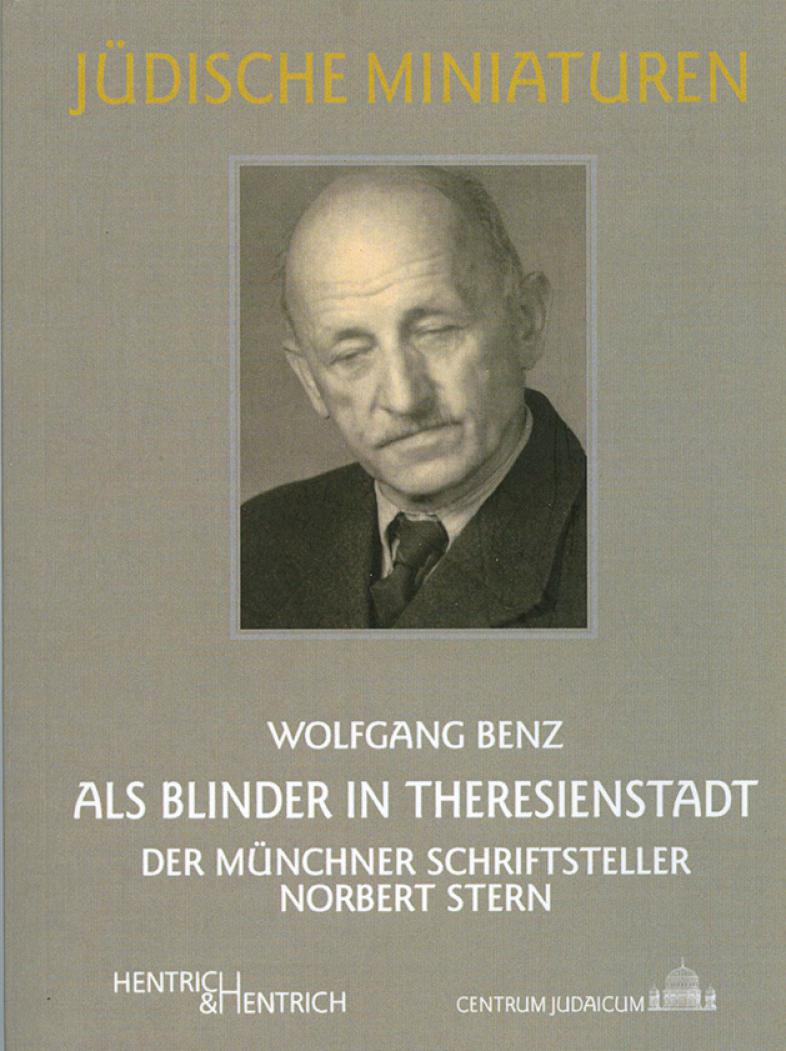

„Kurzbiografie“: Als Blinder in Theresienstadt von Wolfgang Benz

Hentrich & Hentrich, der Verlag für jüdische Kultur und Zeitgeschichte, wie er sich selbst bewirbt, verlegt eine biografische Reihe über deutsche Persönlichkeiten jüdischer Abstammung. In einem dieser schmalen Bändchen (64 Seiten) stellt Wolfgang Benz den Münchner Schriftsteller und Privatgelehrten Norbert Stern (1881–1964) vor.

Stern ist jüdischer Abstammung, aber konvertierter gläubiger Christ, zudem Veteran des ersten Weltkriegs. Er erblindet an den Spätfolgen einer Verletzung, die er sich in dieser Zeit zugezogen hat. 1942 wird er ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Theresienstadt ist kein KZ im strengen Sinne, dorthin wurden viele prominente, gesellschaftlich exponierte oder verdiente Juden deportiert, um in der Bevölkerung keine Unruhe aufkommen zu lassen. Für viele war es jedoch nur eine Zwischenstation auf dem Weg Richtung Konzentrationslager weiter im Osten.

Obwohl kein Vernichtungslager wie Auschwitz, sondern Vorzeigeprojekt für die Öffentlichkeit, verstanden es die Nationalsozialisten, die „Bewohner“ auch ohne Gas durch absichtlich herbeigeführte schlechte humanitäre Verhältnisse (Enge, Hunger und Seuchen) zu vernichten, den angenehmen Schein nach außen aber lange aufrechtzuerhalten. Stern überlebte Theresienstadt und kehrte wieder zurück in seine Heimatstadt München, wo er unter prekären Verhältnissen bis zu seinem Tod lebte. Die letzten Jahre seines Lebens waren durch den Kampf um Entschädigung und Wiedergutmachung, die die Behörden ihm verweigerten oder auf die lange Bank zu schieben versuchten, gekennzeichnet.

Dieses Erinnerungsbändchen an ein jüdisches Leben in Deutschland wirkt durch seine Kürze, Knappheit und der nüchternen Sachlichkeit des Textes fast schon wieder verharmlosend. Anderseits ist die Absicht dieser Buchreihe wohl auch eher, die Erinnerung an jüdisches Leben und Kultur in Deutschland wachzuhalten bzw. als Mahnlektüre wider des Vergessens zu dienen.

Sachbuch: Inklusion: Die Gleichbehandlung Ungleicher – Recht auf Teilhabe an der Konkurrenz, von Suitbert Cechura

Suitbert Cechura stellt in seinem Buch die Diskussion um Inklusion, gemeint hier als umfassende Teilhabe und Teilnahme von behinderten Menschen an der Gesellschaft, vom Kopf auf die Füße. Nicht der Vision einer idealen inklusiven Utopie gilt sein Interesse, sondern er versucht – ganz materialistisch – darzulegen, welche Folgen die von der UN-Behindertenrechtskonvention geforderte Inklusion von behinderten Menschen in eine kapitalistische Konkurrenzgesellschaft für die Betroffenen haben kann.

Cechura zeichnet in seinem Buch die Entwicklung der „Sozialpolitik“ seit dem Mittelalter nach, zu verstehen als Fürsorge für die Teile der Bevölkerung, die sich nicht durch Arbeit selbst versorgen können, das heißt Cechura weitet den Begriff der Behinderung aus. In der Vergangenheit, so Cechura, galt in der Fürsorge stets privat vor staatlich, d. h. erst wenn private Initiativen an ihre Grenzen stießen, Unruhen drohten oder die wirtschaftliche Entwicklung gefährdet war, wurde der Staat selbst aktiv und trat als Akteur in Erscheinung. Sein Hauptaugenmerk legt Cechura aber auf die Entwicklungen in Deutschland. Nach einer kurzen Phase in den „goldenen“ 1950er und 1960er Jahren, in der Hochphase des Sozialstaats, in der betriebswirtschaftliche Aspekte im Sozialwesen eine untergeordnete Rolle spielten, wurde im Zuge der neoliberalen Umgestaltung des Staates ab den 70er Jahren, so Cechura, auch mit der Ökonomisierung des Sozialwesens begonnen. Leistungsanbieter wurden zunehmend in Konkurrenz zueinander gesetzt, mit dem Ziel, Kosten einzusparen, dazu wurde im Laufe der Jahre die staatliche Verantwortung für die Fürsorge von Menschen, die sich nur bedingt selbstversorgen können, Schritt für Schritt zurück in die Verantwortung des Individuums und dessen unmittelbaren Lebensumfelds übertragen.

Cechura verweist darauf, dass seit seiner Einführung der Inklusionsbegriff von der Politik geschickt als Vehikel für längst geplante Kürzungen und Sparmaßnahmen in der Sozialpolitik genutzt wird. Als Resultat dieser Verschleierungstaktik werden die politischen Akteure nicht als die Verantwortlichen für die jetzt schon prekären Lebensverhältnisse von vielen Menschen mit Behinderung wahrgenommen, sondern sie erscheinen ihnen nun als natürliche Verbündete im Kampf für ihre Rechte. Um diese Entwicklungen zu entlarven, nimmt er unter anderem das persönliche Budget genauer unter die Lupe, das dem behinderten Menschen – ganz im Sinn der BRK – scheinbar mehr Autonomie, Freiheit und Inklusionsmöglichkeiten gewährt, ihn aus der Abhängigkeit der großen Sozialkonzerne und ihren „miefigen“ Einrichtungen zu befreien verspricht.

Der behinderte Mensch – jetzt Kunde – muss aber nun mit den kargen Mitteln, auf deren Höhe er keinen Einfluss hat, wirtschaften lernen. Schafft er es nicht, wird dies schnell zu seinem ganz persönlichen Problem. Und so ist der Preis der Freiheit nicht selten ein Leben in Armut. Doch der neoliberale Umbau des Sozialwesens wird immer weiter vorangetrieben, so Cechura. Inklusion heißt heute auch, das Selbstmanagement behinderter Menschen zu fördern und zu entwickeln, um ihre Restarbeitsfähigkeit zu aktivieren, mit dem Ziel, einen möglichst hohen Grad an Selbstversorgung durch Arbeit zu erreichen beziehungsweise gegebenenfalls durch Kürzungen der finanziellen Mittel zu erzwingen – auch hier bedeutet dies unter den Bedingungen des real existierenden Arbeitsmarktes für die meisten Betroffenen Armut trotz Arbeit.

Auch die Debatte um den Sozialraum, also die „inklusive“ wohnortsnahe Versorgung, wird von Cechura kritisch beäugt, denn auch hier geht es darum, die Fürsorge für Menschen, die sich nicht durch Arbeit selbst versorgen können, tendenziell von staatlichen auf private Schultern zu übertragen. Als Beispiele führt er die Tafeln, Kleiderkammern oder/und die Förderung und den Ausbau des Ehrenamtes an. Auch die Aktivierung der Familie und des nahen sozialen Umfeldes wie Vereine und Nachbarschaft gehören zur langfristigen Kostensenkungsstrategie. Dadurch werden immer größerer Anteile der Fürsorge vom Staat an private – günstigere – Initiativen übertragen, so wie es schon im Mittelalter der Fall war. Während die Politik sich so immer weiterer Kostenfaktoren entledigen kann, um frei werdende Gelder in andere Bereiche fließen zu lassen, die für die herrschenden Eliten eine größere Priorität besitzen (denken wir nur an das 2%-Ziel bei der Nato-Aufrüstung der Bundeswehr, (d. Verf.), sollen bedürftige Menschen in prekären Lebenslagen immer mehr an freiwillige Hilfe und Helfer verwiesen werden, die wenig verlässlich sind – wenn sie überhaupt existieren, zumal viele Menschen mit Behinderung aus Kostengründen in anonymen Trabantenstädten oder anderen Großstadtghettos unterkommen, die kein verlässlich stützendes Umfeld zu bieten haben. So werden immer mehr Betroffene einfach ihrem „kostengünstigen“ Schicksal überlassen. Alle diese o. g. sozialpolitischen Entwicklungen, so Cechura, laufen unter dem Etikett der Inklusion und reihen sich für ihn nahtlos in die Hartz-4-Reformen und die Agenda 2010 ein. Er weist auch darauf hin, dass im Zusammenhang mit Inklusion oft ein Idealbild einer (bürgerlichen) Gesellschaft gezeichnet wird, die angeblich für alle Mitglieder alle Möglichkeiten offen hält, und nicht die real existierende Gesellschaft abgebildet wird, eine Gesellschaft, die eine extrem selektive Konkurrenzveranstaltung ist, die massenhaft Verlierer produziert, und das nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch in der Schule und im Privatbereich.

Es ist ein desillusionierendes aber notwendiges Buch für jeden, der sich intensiver mit dem Thema Inklusion beschäftigen möchte. Es zeigt, dass die politische Agenda in eine ganz andere Richtung weist als von den Initiatoren der „Inklusionsbewegung“ wahrscheinlich beabsichtigt war.

[*Pädagogischer Mitarbeiter im Internat]